Welche Folgen hat ein Schlaganfall?

Je nach der Schwere des Schlaganfalls und der Konstitution der Betroffenen können die Folgen weniger gravierend und nur vorübergehend sein. Aber es kann auch zu lebenslangen Beeinträchtigungen und Spätfolgen nach einem Schlaganfall kommen. So gehört der Schlaganfall zur häufigsten Ursache für dauerhafte Einschränkungen oder Invalidität im Erwachsenenalter.

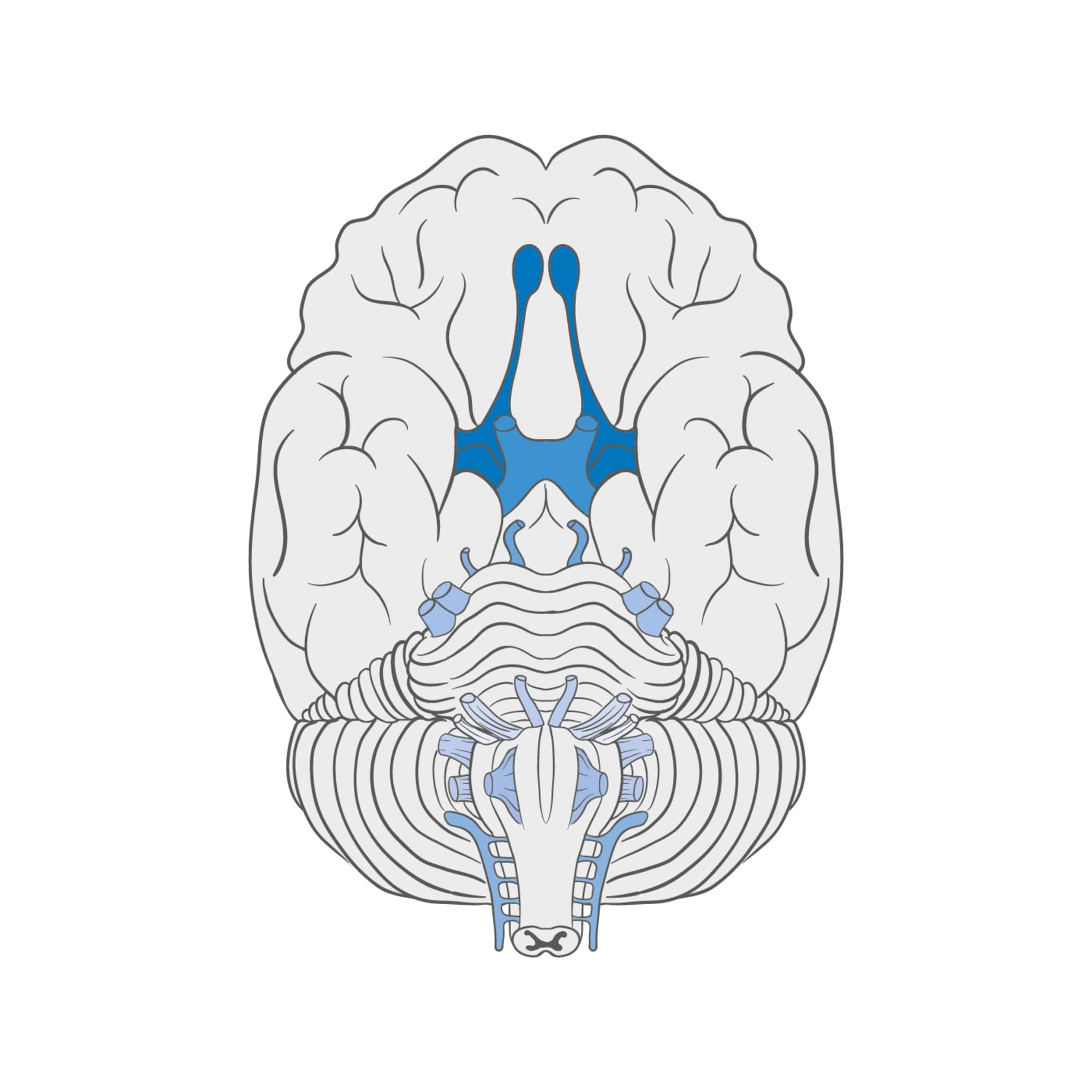

Bei einem Schlaganfall kommt es zu einer Mangeldurchblutung der Hirnareale. Das Gehirn wird nicht oder unzureichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, was Störungen oder Ausfälle verschiedener Körperfunktionen und bleibende Beeinträchtigungen zur Folge hat. Art, Dauer und Schwere der Schlaganfall-Folgen sind davon abhängig, welche Hirnregion betroffenen ist und ob es sich um einen leichten oder schweren Schlaganfall handelt. Zudem unterscheiden sich die Folgen eines ischämischen Schlaganfalls (Gefäßverschluss) von denen eines hämorrhagischen Infarkts (Hirnblutung) Nicht zuletzt gibt es auch Personen, bei denen ein Schlaganfall ohne Folgen bleibt.

Um die körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen zu lindern, gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote, die die Rückkehr zu einem selbstständigen aktiven Alltag fördern.

Die Auswirkungen auf den Alltag, die Lebensqualität, das Berufsleben und die Abhängigkeit von anderen Menschen sind für die Erkrankten wie auch für die Angehörigen belastend. Deshalb ist es wichtig, die Folgen wie auch die Therapiemöglichkeiten nach einem Schlaganfall zu kennen, über die wir hier informieren:

- Körperliche Folgen eines Schlaganfalls

- Kognitive Folgen eines Schlaganfalls

- Psychische Probleme nach einem Schlaganfall

- Erkrankungen und medizinische Komplikationen als Folge eines Schlaganfalls

Körperliche Folgen eines Schlaganfalls

Ein Schlaganfall kann zu neurologischen Ausfällen mit Auswirkungen auf körperliche Funktionen und die Motorik führen. Die körperlichen Beeinträchtigungen können vorübergehend oder dauerhaft sein.

- Lähmungen auf einer Körperseite

Die halbseitige Lähmung ist eine der typischsten Folgen eines Hirninfarkts. Bei der sogenannten „schlaffen Lähmung“ schrumpfen die Muskeln und es kommt zu Muskelschwäche. Die motorischen Störungen können sich insbesondere auf Gesicht, Arm und Bein auswirken. Dabei können die Betroffenen eine Körperhälfte nicht mehr richtig spüren und kontrollieren. Der Arm und/oder das Bein kann nicht bewegt werden. Die halbseitige Gesichtslähmung führt zu Schwierigkeiten beim Sprechen, Kauen und Schlucken. Die Lähmung kann durch Training und Physiotherapie zurückgehen. - Spastische Lähmung

Eine Spastik ist eine erhöhte Eigenspannung der Muskulatur. Es kann zu Krämpfen oder unkontrollierten Muskelzuckungen kommen. Ursache ist die Schädigung des Gehirns infolge eines Schlaganfalls. Der Nervensteuerung zur Aktivierung der Muskeln ist unterbrochen. Die Muskeln verkrampfen und werden steif. Die erhöhte Muskelspannung ist ein dauerhafter Zustand. Je nach Ausprägung kann es zu enormen Einschränkungen der Bewegung und alltäglichen Aktivitäten, zu eingeschränkten Greiffunktionen oder Gehstörungen sowie zu Schmerzen kommen. - Schluckstörungen (Dysphagie)

Die Betroffenen nehmen Nahrung und Flüssigkeit langsamer auf. Zudem gehören häufiges Verschlucken, Atemnot und Hustenanfälle zu den Symptomen. - Epilepsie

- Erschöpfung und Tagesmüdigkeit

- Gleichgewichtsstörungen und erhöhtes Sturzrisiko

- Fußheberschwäche

Die Betroffenen haben Schwierigkeiten mit dem Anheben des Vorderfußes in Richtung des Schienbeins. In diesem Fall kann eine Fußheberorthese helfen.

Hilfsmittel nach einem Schlaganfall

Es gibt zahlreiche orthopädische Hilfsmittel, die zur Unterstützung nach einem Schlaganfall empfohlen und ärztlich verordnet werden. Erfahre hier mehr darüber, welche Hilfsmittel helfen können, wieder besser und selbständiger zu gehen.

Wieder laufen lernen

Lähmung nach einem Schlaganfall

Die Lähmung von Arm und Bein ist die Folge eines schweren Schlaganfalls. Die Betroffenen können kaum oder nur mit Gehhilfen gehen. Typisch für eine schlaffe Lähmung sind der herabhängende Arm und dass das Bein halbkreisförmig nachgezogen wird. Besonders schwierig ist das Treppensteigen. Nach einem Schlaganfall müssen die Betroffenen versuchen, die Bewegungsfähigkeit von Arm und Bein wiederherzustellen und wieder laufen lernen.

Fußhebeschwäche nach einem Schlaganfall

Neben der Beinlähmung gehört auch die Fußheberschwäche zu den häufigen Folgen eines Schlaganfalls. Eine Fußheberschwäche ist eine neurologische Erkrankung, die das Anheben des Fußes beeinträchtigt. Um die Symptome der Fußheberschwäche zu mildern, können Fußheberorthesen eingesetzt werden. Diese helfen Schlaganfall-Betroffenen beim Anheben und Abrollen des Fußes. Fußheberorthesen verbessern die Fußhebefunktion und unterstützen den Bewegungsablauf. Sie tragen dazu bei, sich sicherer und flüssiger zu bewegen und Unsicherheiten beim Gehen zu vermeiden.

Bewegung ist zudem elementar für die gesamte Körpergesundheit, das Herz-Kreislauf-System und die Muskelkraft. Während die Folge eines kleinen Schlaganfalls möglicherweise „nur“ die Schwächung der Muskelkraft ist, kann nach einem schweren Schlaganfall eine dauerhafte Lähmung die Folge sein.

Was hilft?

- Spezifisches Gehtraining in der Rehabilitation

- Physiotherapie/Krankengymnastik

- Fitnesstraining

- Ergotherapie

- Lernen, mit den körperlichen Folgen eines Schlaganfalls umzugehen

- Hilfsmittel (Gehstock, Gehgestell, Mehrfuß-Gehhilfe, Dreibein, Rollator, Rollstuhl, Dreirad, Orthese)

Die Ziele

- Mobilität und Unabhängigkeit wiedergewinnen

- Gehen, Treppen steigen

- Auto fahren

Kognitive Folgen eines Schlaganfalls

Ein Schlaganfall kann zu neuropsychologischen Folgen führen und die Sinneswahrnehmung und kognitive Funktionen beeinträchtigen.

- Sprachstörung (Aphasie): Eine Sprachstörung entsteht bei einem Schlaganfall in der linken Hirnhälfte, der sprachdominanten Gehirnhälfte. Es kommt zu Problemen beim Sprechen, Lesen, Schreiben und Verstehen. Oft ist die Aphasie nach einem Hirnschlag vorübergehend und kann durch Training zurückgebildet werden. Die Sprachdefizite sind besonders belastend für die familiäre, soziale und berufliche Kommunikation.

- Sprechstörung (Dysarthrophonie): Die Sprechmotorik, Sprechbewegungen und die Sprechkoordination sind beeinträchtigt. Es kommt zu Problemen bei der Artikulation und zu einer undeutlichen Sprechweise.

- Sehstörung: In Folge eines Schlaganfalls kann das Sehvermögen beeinträchtigt sein, obwohl die Augen nicht geschädigt sind. Kennzeichen sind Doppeltsehen oder ein Gesichtsfeldausfall.

- Neglect: In Folge einer gelähmten oder geschwächten Körperseite ist die Wahrnehmung der betroffenen Körperseite gestört. Dies wirkt sich beispielsweise auf akustische oder optische Reize aus. D.h. die Betroffenen hören und sehen auf einer Seite nur eingeschränkt, obwohl die Sinne funktionieren.

- Gestörte Handlungsplanung: Betroffene sind oft nicht in der Lage, Tätigkeiten vorauszuplanen oder in richtiger Reihenfolge zu planen.

- Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten

- Persönlichkeits- und Verhaltensveränderungen: Die Folgen eines Schlaganfalls können auch emotionale Veränderungen sind. Dazu können auch Wut und Aggression gehören.

- Demenz: In Folge eines Schlaganfalls kann eine Demenz entstehen, die zu einem beeinträchtigten Denk- und Urteilsvermögen, Gedächtnisverlust oder Verwirrung führt.

Wieder sprechen lernen

Die Sprache wiederzuerlangen, ist elementar für die Rückkehr in den Alltag und die Teilhabe am familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Leben.

Da es unterschiedliche Formen der Sprachstörung gibt (Wortfindungsstörung, Verständnis, Wortverwechslungen etc.), müssten auch die Therapien individuell sein.

Was hilft?

- Sprachtherapie in der Akutklinik und Rehaklinik

- Dauerhafte logopädische Therapie zuhause

- Sprachheilbehandlung sowie das Training der Schluckfunktion

- Sprachtraining per App, Online-Videos etc.

Die Ziele

- Sprechen, verstehen, kommunizieren

- Soziale Teilhabe

- Selbständig Alltag bewältigen

- Rückkehr in das Berufsleben

Psychische Probleme nach einem Schlaganfall

Neben den körperlichen und kognitiven Folgen leiden viele Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten unter Depressionen und Angststörungen.

Wenn die Betroffenen von anderen abhängig oder pflegebedürftig sind, sich einsam fühlen und keine Perspektiven für eine positive Entwicklung sehen, führt dies zu Enttäuschungen und Frustrationen und einem mangelnden Selbstwertgefühl. Deshalb ist die soziale Komponente nicht zu unterschätzen.

Selbstständigkeit nach einem Schlaganfall zurückgewinnen

Gemeinsame Aktivitäten, Unterhaltung, Abwechslung sind unschätzbar wichtig für eine stabile psychische und physische Verfassung. Das familiäre und soziale Umfeld kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten, das emotionale Gleichgewicht wiederzuerlangen.

Was hilft?

- Soziale Aktivitäten

- Sport- und Gesundheitskurse

- Hobbies

- Kontakte pflegen

- Spezielle Angebote für Menschen mit Behinderung

- Erfahrungsaustausch

- Motivation durch gemeinschaftliche Aktivitäten

- Gehirntraining

- Reha-Angebote / Unterstützungsangebote

Die Ziele

- Selbständig den Alltag bewältigen

- Rückkehr in das Berufsleben

- Teilhabe am Alltag

- Unabhängigkeit und Selbstständigkeit

- Lebensqualität

Erkrankungen und medizinische Komplikationen als Folge eines Schlaganfalls

Rezidiv

Nach einem Schlaganfall erhöht sich das Risiko für einen weiteren Schlaganfall. Im ersten Jahr ist das Risiko am höchsten. Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten haben ein 5- bis 15-prozentiges Risiko, einen erneuten Schlaganfall (Rezidiv) zu erleiden.

Andere Erkrankungen als Folge eines Schlaganfalls

Der Körper und das Immunsystem sind bei Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten besonders geschwächt. In Folge eines Schlaganfalls erhöht sich das Herzinfarkt-Risiko. Nach schweren Schlaganfällen kann es zu Komplikationen wie Embolien und Lungenentzündungen, Thrombosen (in den Bein- und Beckenvenen) sowie auch zu Harnwegsinfekten kommen.

Auch die mangelnde Bewegung infolge einer Lähmung oder schwächeren Muskulatur kann zu Folgeerkrankungen führen. Studien besagen, dass körperliche Aktivität die Genesung positiv beeinflusst.

Unterschiedliche Lähmungsformen können zu Gelenkfehlstellungen und damit zu Schmerzen führen. Hier kann ein frühzeitiger Einsatz von Hilfsmitteln das Fortschreiten der Gelenkbelastung reduzieren.